暗号資産は大きなリターンが期待できる一方で、価格変動の激しさから「思った以上に資産が減ってしまった」という失敗談も少なくありません。特にこれから投資を始める初心者にとっては、いかにリスクを抑えながら長期的に資産を育てるか が最大の課題となります。

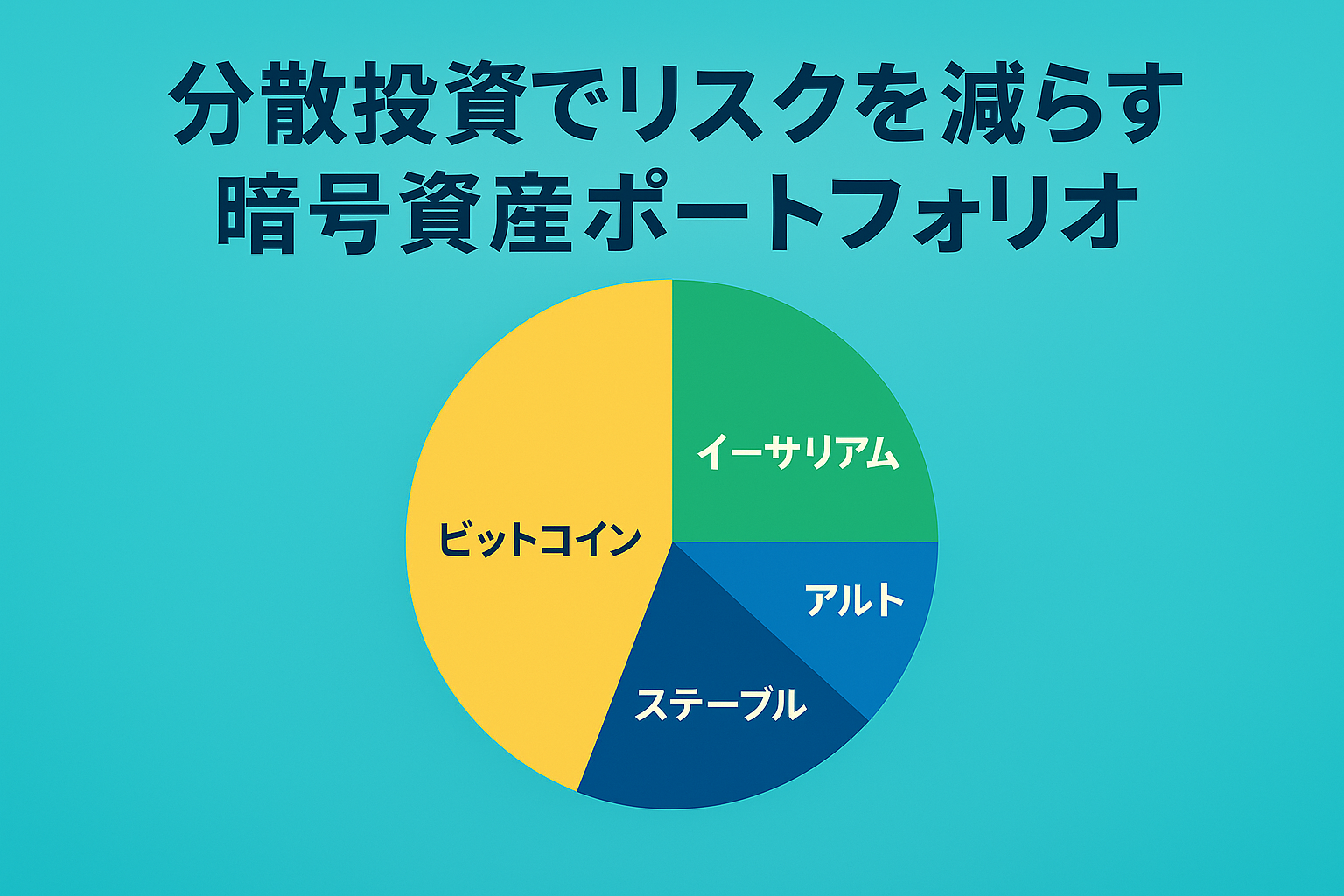

そこで重要になるのが「ポートフォリオ設計」です。ビットコインやイーサリアムを中心に据えつつ、ステーブルコインやアルトコインを組み合わせることで、値動きの偏りを減らし、下落相場でも耐えやすい投資環境を作ることができます。

本記事では、分散投資の考え方から、初心者でも取り入れやすい具体的なポートフォリオ例、さらにリスク管理やリバランスの実践方法までをわかりやすく解説します。これを読めば、自分に合った暗号資産ポートフォリオを構築し、安心して長期投資に取り組むための土台を作れるはずです。

暗号資産ポートフォリオとは?

暗号資産ポートフォリオとは、複数の暗号資産を組み合わせて保有することで、リスクを分散しながら長期的なリターンを目指す投資の基本戦略です。単一の銘柄に集中するのではなく、ビットコイン・イーサリアム・アルトコイン・ステーブルコインなどを配分することで、価格変動の偏りを抑えることができます。

分散投資の基本的な考え方

金融の世界では「卵を一つのカゴに盛るな」という格言があり、これは暗号資産にも当てはまります。ビットコインのように市場を牽引する資産も、短期的には大きく値下がりするリスクがあります。そのため、異なる性質を持つ資産を組み合わせておくことで、一部が下落しても全体の影響を抑えることが可能です。

暗号資産ならではのリスク

暗号資産は株や債券と比べて ボラティリティ(価格変動率)が高い のが特徴です。さらに、規制の変更や取引所のトラブル、流動性不足といった要因が価格に直結します。そのため、ポートフォリオを設計してリスクを平準化することは、初心者にとって特に重要です。

なぜポートフォリオ設計が必要なのか

単一の銘柄に全資産を投じるのはギャンブルに近い行為です。ポートフォリオを作ることで、暴落相場でも資産を守りつつ、上昇相場では恩恵を享受するという安定した投資体験が可能になります。これは、短期の値動きに翻弄されがちな初心者が長期的に投資を続けるための「精神的な支え」にもなります。

分散投資のメリットと限界

分散投資は、暗号資産のように値動きが大きい市場でリスクを抑えるための最も有効な手段の一つです。しかし万能ではなく、限界も存在します。両方を理解することで、より現実的な投資判断ができるようになります。

リスク低減効果(ボラティリティ低下・ドローダウン抑制)

複数の銘柄に資産を振り分けることで、ある銘柄が急落しても他の銘柄がクッションの役割を果たします。たとえば、ビットコインが下落したときにイーサリアムやステーブルコインを組み合わせておけば、ポートフォリオ全体の変動幅を抑える効果が期待できます。これは「ドローダウン(資産の一時的な下落幅)」を浅くすることにつながり、長期投資を継続する大きな支えになります。

過度な分散の落とし穴(管理コスト・リターン希薄化)

ただし、銘柄を増やせば増やすほどリスクが下がるわけではありません。あまりに多くのアルトコインに分散すると、値動きが似通っているためリスク低減効果が限定的になるうえ、管理コストが増えてしまいます。さらに、急成長銘柄の恩恵を薄めてしまう可能性もあります。

伝統資産との違い(株・債券 vs 暗号資産)

株や債券は景気サイクルや金利といった異なる要因で動くため、分散効果が大きいのが一般的です。一方、暗号資産同士は相関が高いことが多く、同じ方向に動きやすい傾向があります。そのため、暗号資産ポートフォリオでは「分散投資は万能ではない」という前提を理解し、BTCやETHをコアに据え、補助的にアルトコインやステーブルを組み合わせる戦略が効果的です。

初心者向けの暗号資産ポートフォリオ例

暗号資産のポートフォリオは「どのくらいリスクを取れるか」で組み方が変わります。ここでは初心者が取り入れやすい3つのモデル例を紹介します。

守り型(BTC・ETH中心+ステーブルコイン)

リスクを最小限に抑えたい人は「守り型」がおすすめです。

- ビットコイン:50%

- イーサリアム:30%

- ステーブルコイン:20%

この構成では、価格変動の激しいアルトコインを避け、安定性の高いBTCとETHを軸に据えつつ、ステーブルで下落リスクを吸収します。ドルコスト平均法(積立投資)とも相性が良く、初めての投資でも安心して続けやすいバランスです。

標準型(BTC・ETH+主要アルト+ステーブル少量)

中程度のリスクを取りたい人向けの「標準型」。

- ビットコイン:40%

- イーサリアム:30%

- 主要アルト(例:BNB、SOL、ADAなど):20%

- ステーブルコイン:10%

BTC・ETHで基盤を固めつつ、成長期待のあるアルトを20%加えることでリターンを狙いやすい構成です。下落相場でもステーブルコインを残すことで、買い増しの余力を持てる点もメリットです。

攻め型(アルト比率を高め、リスクを取る構成)

リスクを取ってリターンを狙いたい場合は「攻め型」。

- ビットコイン:35%

- イーサリアム:25%

- 主要アルト+新興アルト:35%

- ステーブルコイン:5%

この構成では、アルトコインのボラティリティを積極的に取りに行くスタイルです。ただし、下落時の資産減少幅も大きくなるため、短期での価格変動に動揺しないメンタルと長期視点が必須になります。

リスク管理の実践テクニック

暗号資産のポートフォリオを作るうえで欠かせないのがリスク管理です。ここでは初心者でも取り入れやすい具体的な方法を紹介します。

リスク予算(ボラティリティ調整)で配分を決める方法

資産の配分を考える際は「どの銘柄にどれだけのリスクを割り当てるか」を基準にすると合理的です。たとえば、過去の値動き(年率ボラティリティ)を参考に、変動の大きいアルトは少なめ、比較的安定しているBTCやETHは多めに配分します。こうすることで、ポートフォリオ全体の値動きを平準化して安定させられます。

最大ドローダウン目標を設定する

投資を続ける上で「資産がどのくらい下落したら精神的に耐えられるか」を決めておくことが重要です。たとえば「最大30%までなら許容できる」と決め、その範囲に収まるように配分を組みます。これにより、相場が急落したときでも感情的に投げ売りしにくくなります。

円建て投資家が注意すべき為替リスク

日本の投資家が見落としがちなのが「ドル円の動き」です。ビットコインやイーサリアムはドル建てで価格が動くため、円高になるとドル換算の資産価値が目減りするリスクがあります。ステーブルコイン(USDTやUSDC)はドル連動のため、円高局面では含み損になることもあります。暗号資産ポートフォリオを考える際は、為替変動リスクも織り込んで配分を決めましょう。

ポートフォリオのリバランス戦略

ポートフォリオは一度作って終わりではなく、時間が経つと配分が崩れてしまいます。そのため、定期的に「リバランス」を行い、目標とする配分に戻すことが必要です。ここでは3つの方法を紹介します。

定期型リバランス(例:四半期ごと)

最もシンプルなのは、あらかじめ決めた周期でリバランスする方法です。たとえば「3か月ごとに見直す」とルールを決め、毎回BTC・ETH・アルト・ステーブルの比率を目標値に戻します。メリットは管理が簡単なことですが、相場急変時には対応が遅れる点に注意が必要です。

閾値(しきいち)型リバランス(乖離±5〜10%で調整)

もう一つの方法は、資産の比率が大きくズレたときにだけリバランスする方法です。例えばBTCの比率が目標の40%から50%に膨らんだら一部を売却し、他の資産に振り分けます。この方法は効率的ですが、相場が大きく動いた際に売買が発生しやすくなります。

税金・手数料を考慮した現実的な方法

日本では、暗号資産を売却するたびに課税イベントが発生します。さらに取引所ごとに手数料もかかります。そのためリバランスは頻繁に行うのではなく、閾値型と定期型を組み合わせるハイブリッド戦略がおすすめです。小さな乖離は新規入金(積立)で調整し、大きな乖離だけを売買で整えるようにすれば、コストを抑えつつリスク管理ができます。

ツールとサービスを活用する

ポートフォリオ管理は手作業でも可能ですが、複数銘柄を扱うほど煩雑になります。そこで役立つのが、管理ツールや取引所の機能を活用する方法です。これにより、初心者でも効率的にリスク管理や資産状況の把握ができます。

損益管理・可視化ツール(例:クリプタクト)

日本の投資家に人気なのが クリプタクト のような損益管理サービスです。複数の取引所やウォレットを連携することで、リアルタイムでの資産推移や損益を自動計算してくれます。特にリバランスや税務処理を意識する人にとって、必須のサポートツールといえます。

国内取引所のポートフォリオ機能

Coincheckやbitbankなど、一部の国内取引所にはポートフォリオ画面や資産比率を自動表示する機能があります。初心者であれば、まずは利用中の取引所の機能を活用して、自分の資産構成を「見える化」するのがおすすめです。

自動積立(ドルコスト平均法)との組み合わせ

管理の手間を減らしたい場合は、自動積立サービスを併用すると効果的です。毎月一定額をBTCやETHに自動で投資すれば、リバランスの一部を自然に吸収できます。さらに、価格変動の影響を均すドルコスト平均法の効果も得られるため、初心者が長期で投資を継続する仕組みとして非常に有効です。

暗号資産ポートフォリオ作成のステップ

ポートフォリオは「理論を学んで終わり」ではなく、実際に設計し運用してこそ意味があります。ここでは初心者が実行しやすい 4つのステップ を紹介します。

ステップ①:投資目的・許容リスクを決める

まず「何のために暗号資産に投資するのか」を明確にしましょう。資産形成の一部か、短期的な値上がり益狙いかで配分は変わります。さらに「最大で資産が何%減っても耐えられるか」を数字で決めると、後のリスク管理がしやすくなります。

ステップ②:コア・サテライト戦略で配分する

初心者におすすめなのが、**コア(BTC・ETH)+サテライト(アルトやステーブル)**の二層構造です。コアで安定を確保しつつ、サテライトでリターンを狙うことで、攻守のバランスが取りやすくなります。目安としては「コア70〜80%、サテライト20〜30%」が標準的です。

ステップ③:リバランスルールを明文化する

ポートフォリオは放置すると偏ります。そこで、いつ・どの基準でリバランスするかをあらかじめ決めておきましょう。例として「四半期ごとに定期点検」「比率が10%以上ずれたら調整」など、シンプルで守りやすいルールが効果的です。

ステップ④:定期的にKPIを見直す(ボラ・相関・出来高)

暗号資産市場は成長が早く、銘柄ごとの位置づけも変わります。少なくとも半年〜1年ごとに「ボラティリティ」「相関関係」「取引量」といったKPIを確認し、配分を見直しましょう。こうした定点観測が、長期的なリスクコントロールにつながります。

まとめ|自分に合ったポートフォリオで長期目線の投資を

暗号資産は価格変動が激しい一方で、大きな成長余地を秘めています。その荒波に流されず投資を続けるためには、自分に合ったポートフォリオを組むことが最も重要なリスク対策です。

本記事で紹介したように、

- ポートフォリオの基本概念を理解し、

- 分散投資のメリットと限界を把握し、

- **自分に合った比率(守り・標準・攻め)**を選び、

- リスク管理やリバランスのルールを明文化することで、

初心者でも安定した投資基盤を築くことができます。

忘れてはいけないのは、完璧な答えは存在しないということです。投資目的やライフステージによって最適な配分は変わります。だからこそ「一度決めたら終わり」ではなく、定期的に見直して自分の投資環境に合わせて調整する柔軟さが必要です。

長期的な視点で無理のないポートフォリオを続けていけば、相場の上下に振り回されることなく、着実に資産形成を進めることができるでしょう。